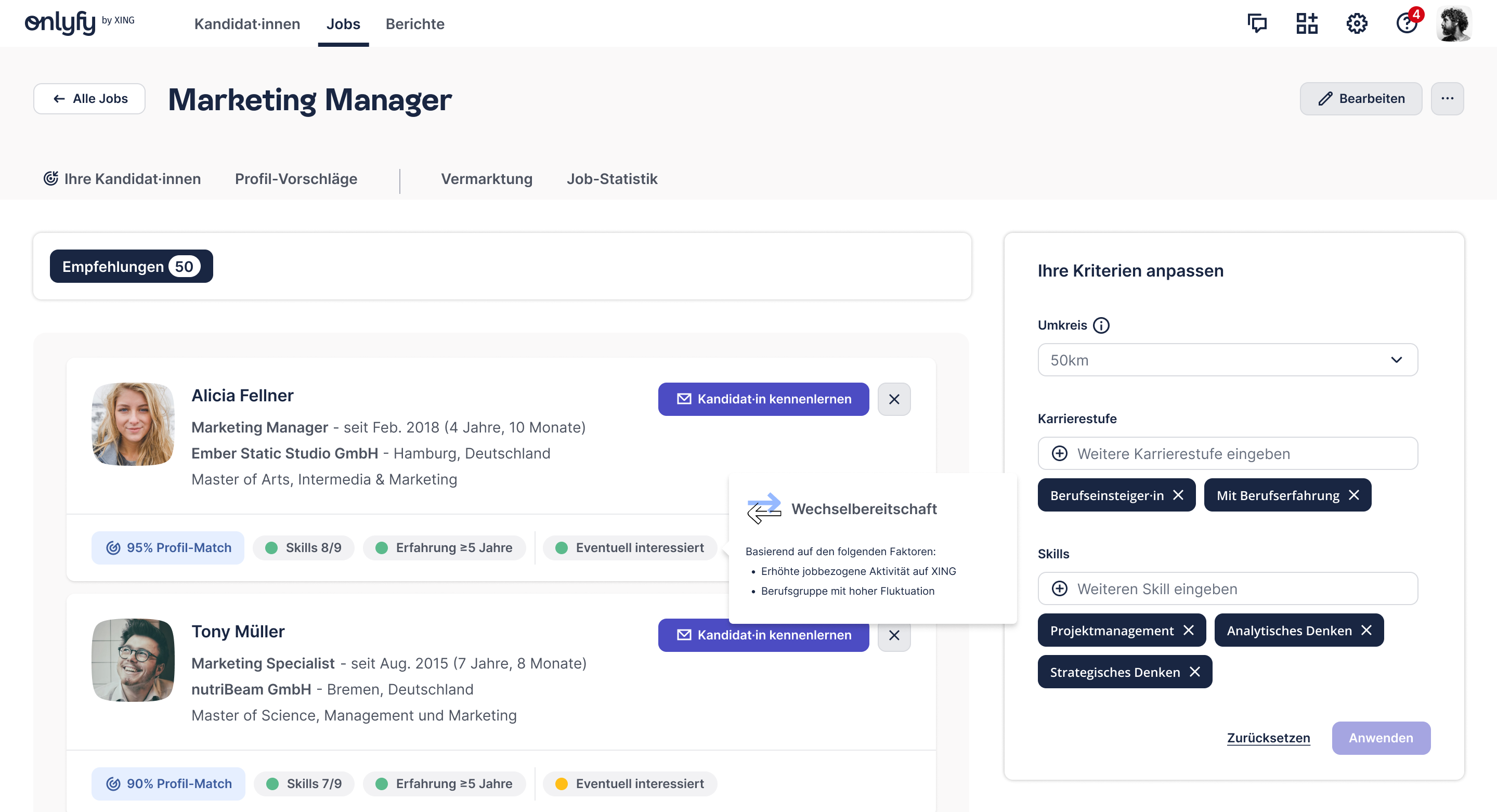

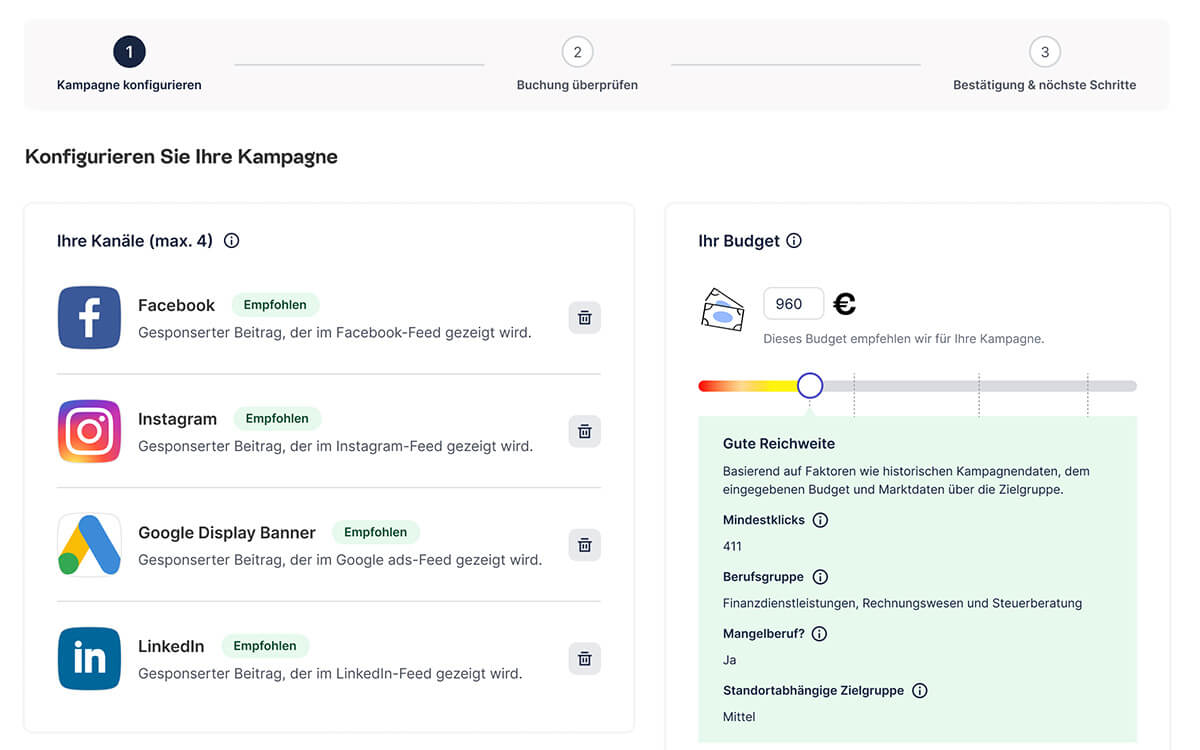

Aus Prescreen wird der onlyfy one Bewerbungsmanager

Mit dem onlyfy one Bewerbungsmanager, dem Nachfolger von Prescreen, tragen wir den veränderten Anforderungen im Recruiting Rechnung. Der Bewerbungsmanager ist weit mehr als nur Bewerbermanagement. Es ist das Herzstück eines modernen Recruiting-Prozesses.

Jetzt gratis starten